【グラフ】米国の公的債務とインフレ

米国において、公的債務・負担の積み上がりへの議論が奇妙な展開を見せている。

かつて小さな政府を望んでいた共和党が積極財政へ舵を切ったため、財政の持続性を求める声が死に絶えそうな様子なのだ。

米政府がポピュリズムに堕ちたと言えば、そのとおりだ。

しかし、米国の財政が悪化するのはトランプ政権が誕生する前から見えていた。

マーティン・フェルドスタイン教授は、現政権の財政政策がなかったとしても社会保障負担の拡大が今後いっそう財政を圧迫していくと心配する。

そして複数の影響力のある識者は、財政悪化がインフレ、しいては金利の上昇を引き起こすと予想する。

債務や負担が増大した中での金利上昇は、政府をはじめとする債務者に深刻な影響を及ぼすだろう。

ここでは、米財政とインフレのグラフを見直しておこう。

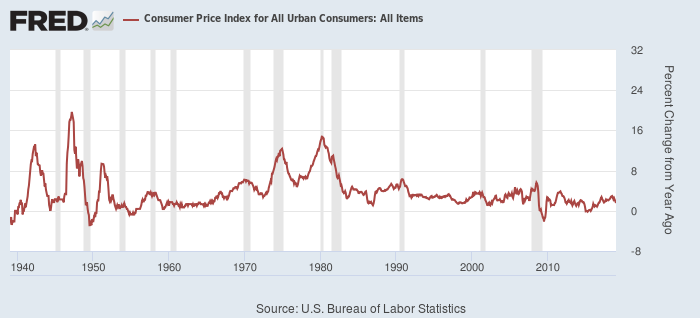

まずは(長く時系列の取れる)米都市部の消費者物価指数上昇率だ。

米CPI(都市部)

(グラフ領域のグレーの部分は景気後退期)

一概に何%のインフレが問題か言うのは難しいが、現在2%物価目標が「グローバル・スタンダード」とされていること、オーバーシュート型目標さえ採られていることを考えると、2-3%のインフレは問題ではないのだろう。

(消費者にとっては十分問題だと思うが、冷酷な政治家・官僚にとっては問題ではないのだろう。)

《インフレが5%程度になれば問題》と言えば、かなり多くの人たちから受け入れやすいかもしれない。

仮に米国の潜在成長率を2%とすれば、名目長期金利として7%程度が連想される。

これは、現在の水準の2-3倍だから、債務者の利払い負担の観点からも大問題だ。

1950年代までの米インフレには3つのピークがあり、それぞれに強力なエピソードがともなっている:

- 1942年: 太平洋戦争開始後の戦時需要

- 1947年: 第2次大戦後の経済回復期

- 1951年: 朝鮮戦争特需

この時代のインフレについて注意すべき点は2点だ。

いずれのピークも景気拡大期であり、デマンド・プルのインフレが示唆される。

また、レイ・ダリオ氏なら、大恐慌以降の金本位制停止によるいわば《量的緩和》が効いていると言いたいかもしれない。

しかし、現在多くの人が心配しているインフレは、これらのインフレではない。

これらのインフレはいずれも景気拡大期に起こったものであり、景気後退期には落ち着いている。

ある意味《普通のインフレ》なのだ。

それに対し、多くの人が今心配するのは1960年代以降、次の3つのピークのインフレだ。

こちらもそれぞれエピソードがともなっている:

- 1970年: ベトナム戦争特需

- 1974年: 第1次石油ショック

- 1980年: 第2次石油ショック

最後のピークはボルカー・ショックの局面だ。

ポール・ボルカーFRB議長(当時)が荒療治でついに慢性的なインフレを封じ込めた過程だった。

問題は前2回のピークだ。

これらピークは景気後退期にある。

景気後退と高インフレが共存するスタグフレーションである。

今これを心配する人たちがいる。

そうした人たちは、インフレを財政と結びつけて話すことが多い。

ジェフリー・ガンドラック氏は、足元の金融財政政策を「自爆作戦」と呼び、インフレ・金利の先行きを心配してきた。

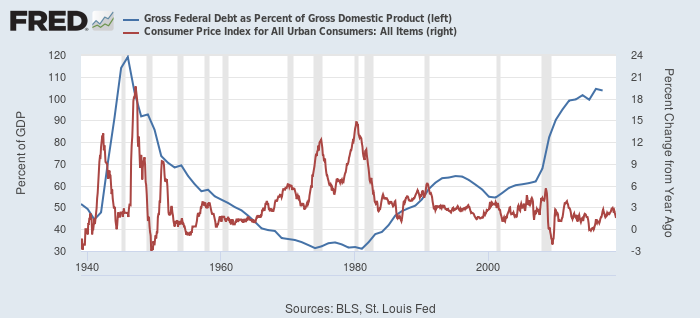

米連邦債務(グロス)対GDP比率(青、左)とCPI(都市部、赤、右)

このグラフにはある程度意外性があるのではないか。

1950年代までの3つのピークは(財政インフレを含む)デマンド・プルだ。

連邦債務の上昇とともに起こっている。

一方、1960年代以降のピークは連邦債務が収まった中で起こっている。

足元の債務レベルとは無関係に起こっているように見える。

積極財政派からすれば、このグラフは、債務が積み上がっても問題ないことを示していると解釈される。

だから、財政赤字を拡大しどんどんお金を使っても問題ないというわけだ。

この解釈は現役世代・引退世代には心地よく、将来世代には不利に働くかもしれない。

債務とインフレを関係づけて論じる人たちは、過去の債務とその後のインフレを結び付けているようだ。

つまり、債務拡大がタイムラグをともなってインフレを引き起こすというのだ。

アラン・グリーンスパン元FRB議長は、インフレが起こるまで政治家は放漫財政を続けると嘆く。

だから、政治家にインフレ発生を止めることはできないと言い切る。

インフレという問題が起こるまで、政治家は危機感さえ先送りしてしまうのだ。

債券投資の長老格ルーミス・セイレスのダン・ファス氏は、一たびインフレが始まりスタグフレーションとなれば対処法はないと話している。

1960年代からのインフレ、スタグフレーションを鮮明に記憶している老人たちの心配は杞憂なのか、それとも実現してしまうのだろうか。